近日,刘建政研究团队在跨境空气污染国际合作治理的演变研究方面取得新进展。相关研究成果以“理解东北亚跨境空气污染国际合作治理的演变: 一个制度集体行动的视角”(Understanding the evolving international collaborative governance for transboundary air pollution in Northeast Asia: an institutional collective action perspective)为题,发表于公共管理著名期刊Public Performance & Management Review(PPMR)。PPMR是美国公共行政学会(ASPA)公共绩效与管理分会(SPPM)的旗舰期刊,也是公共管理学科的标志性期刊之一,每年发表约50篇研究论文。

研究简介

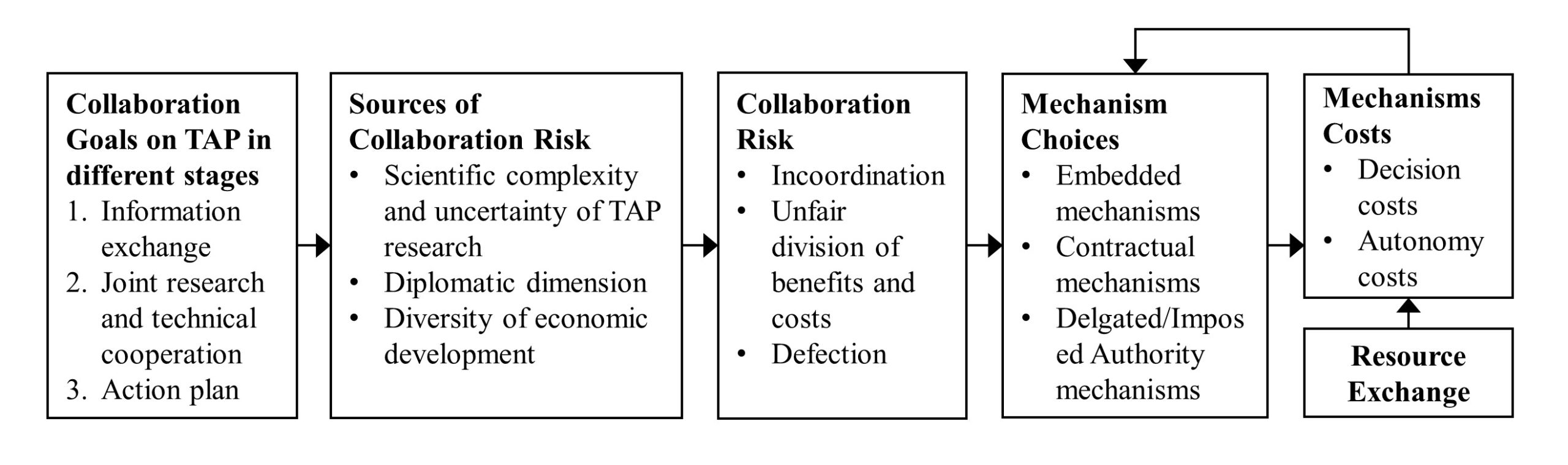

自20世纪80年代以来,包括中国、日本和韩国在内的东北亚国家一直面临跨境空气污染问题。这一问题对公共健康的威胁引发了广泛的社会关注。为应对这一挑战,东北亚国家在过去三十年(1988-2019)开展了多种政府间合作。然而,由于污染控制成本分配不均和协调监管不力,该地区的国际环境合作依然依赖非约束性协议。本文基于制度性集体行动框架,总结了过去三十年东北亚国家为解决跨境空气污染问题而发展起来的合作机制,并解释了为何这些国家长期依赖这些机制。该研究为理解污染治理中的国际合作现状以及解决跨国问题的协同机制演变提供了重要的理论视角。

研究团队收集了来自中国、韩国和日本政府或政府间合作组织的政策文件、工作报告、公开声明等文件数据,并对官员、政策分析专家以及环保组织的项目经理等相关人员进行了半结构化访谈,通过主题分析法对数据进行了分析。研究发现,东北亚过去三十年的跨界空气污染协作治理可以分为三个阶段,每个阶段都设有一个核心目标,这三个目标相互关联、逐步推进:信息交换、联合研究与技术合作、以及行动计划。各阶段的机制选择与该阶段的合作风险和成本密切相关。随着协同风险的增加,参与国倾向于在信息交换的第一阶段(1988-1992)使用非正式的嵌入机制,在联合研究的第二阶段(1993-2009)使用正式的契约机制,在行动计划的第三阶段(2010年至今)使用最正式的权威机制。但是,如果权威机制的成本过高,参与国可能会转而继续使用契约机制开展非约束性行动计划。本文通过将制度性集体行动框架从地方政府扩展到涉及国家行为体的跨国环境合作,确定了跨国环境合作情境下的三个典型协同风险源:跨境空气污染研究的复杂性和不确定性、跨国合作的外交维度以及参与国经济发展的异质性。研究揭示了在协同风险和交易成本的影响下,合作机制的选择如何随时间变化。该研究为东北亚跨境空气污染国际合作治理的历史、现状和未来提供了清晰的理解。政策建议方面,研究指出,政府主体应充分考虑动态演变视角,意识到在不同协同阶段出现的三种协同风险源,并采取相应措施减轻其负面影响。

作者

刘建政副教授为论文第一作者,负责本研究的架构设计、数据收集和分析、图表制作以及论文初稿撰写;硕士研究生张旺为论文第二作者,负责数据收集、数据分析以及论文初稿撰写;哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院副教授周佩玲为论文通讯作者,负责数据分析、验证和论文编辑修改;中国科学院大气物理研究所研究员李嘉伟、宁波大学土木工程与地理环境学院研究员冯添和北京师范大学环境学院副教授赵红艳为论文共同作者。

致谢

研究受到了国家自然科学基金(42101199)和福建省社会科学基金一般科研基金(FJ2025B163)的资助。感谢中国科学院大气物理研究所的同事帮忙寻找和联系国际访谈对象。

论文

Jianzheng Liu, Wang Zhang, Peiling Zhou, Jiawei Li, TIan Feng, & Hongyan Zhao. (2025). Understanding the evolving international collaborative governance for transboundary air pollution in Northeast Asia: an institutional collective action perspective. Public Performance & Management Review. https://doi.org/10.1080/15309576.2025.2540975